journées

Sens dessus dessous. Vieillissement et sensorialité

36ème journée de l’ARAGP

19 janvier 2024

Les vieux, ça compte ? Economie psychique, argent et psychisme

35ème journée de l’ARAGP

21 janvier 2023

Figures de la passivité au grand âge. Accueils, écueils, risques et ouvertures

34ème journée de l’ARAGP

14 janvier 2022

Un virus chez les vieux. Sur le confinement, le dé-confinement et quelques-uns de leurs effets psychiques

33ème journée de l’ARAGP

9 janvier 2021

Mal de vivre. La mélancolie au crépuscule de la vie.

32ème journée de l’ARAGP

17 janvier 2020

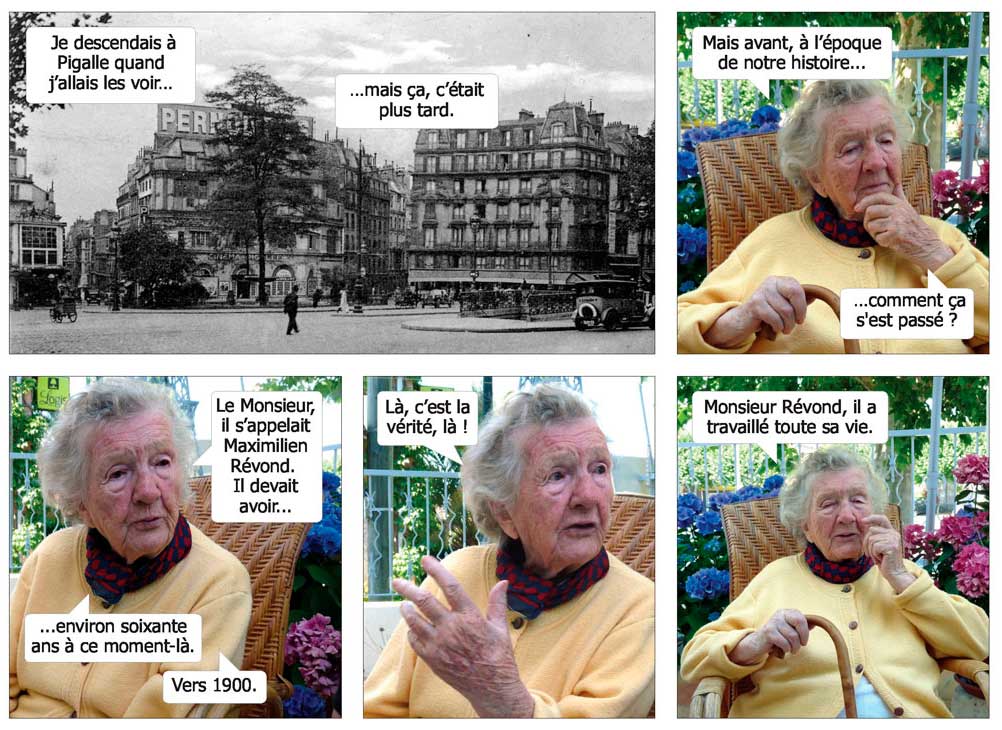

Tissages d’histoires et travail d’historicisation

31ème journée de l’ARAGP

25 janvier 2019

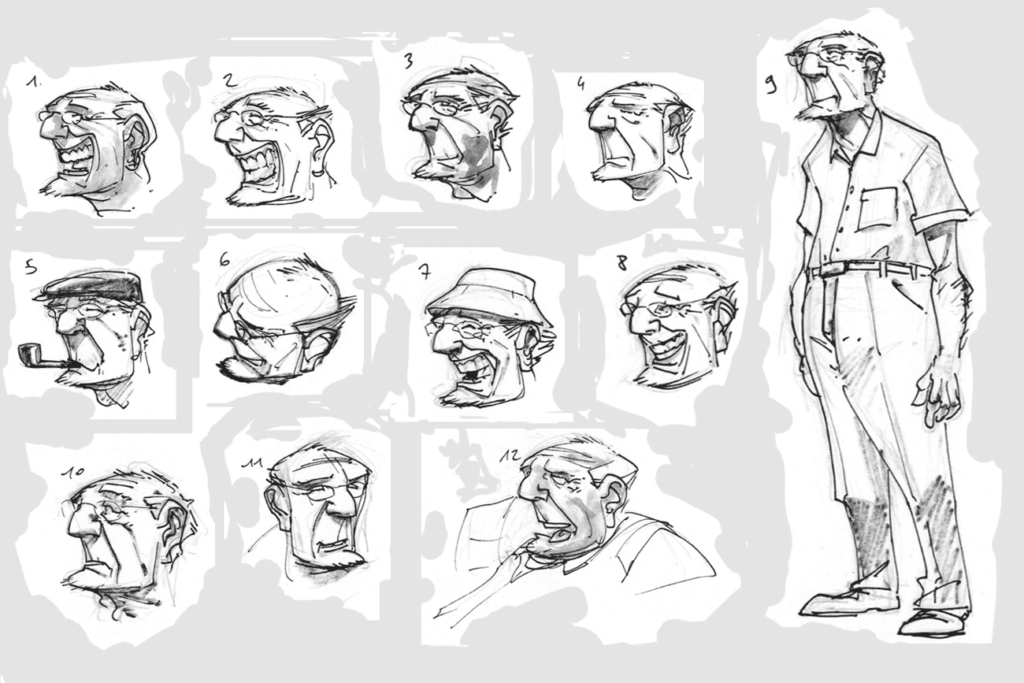

Rire entre les rides. Humour et rire dans la vie psychique tardive

30ème journée de l’ARAGP

19 janvier 2018

Vieux secrets… Secrets de vieux

29ème journée de l’ARAGP

20 janvier 2017

Que sont nos pulsions devenues ?

28ème journée de l’ARAGP

16 janvier 2016

Vieux d’ici, soignants d’ailleurs. Vieux d’ailleurs, soignants d’ici. Vieillissement et interculturalité

27ème journée de l’ARAGP

24 janvier 2015